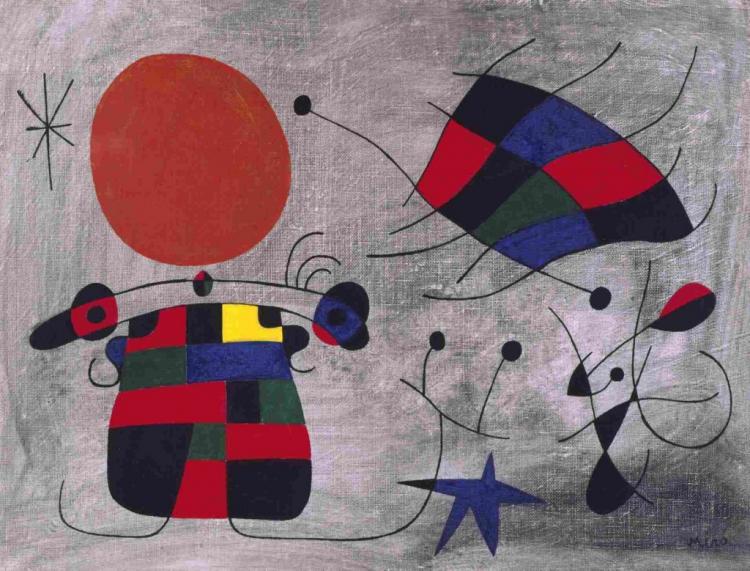

Apología de lo raro

En un mundo lleno de payasos que roban las sonrisas de la gente, tan sólo los bufones que enjuagan nuestras lágrimas y nos devuelven nuestras sonrisas, hacen nuestra existencia soportable.

La normalidad, ese concepto tan aparentemente neutro que domina todos los aspectos de nuestra vida; en el amor, en el sexo, en el trabajo, en la amistad, en lo social, en la política. Cierto que de neutro no tiene nada, ese ajuste a las normas, a lo aceptable, a lo que podemos llamar ordinario, a lo que debe ser si queremos encajar en lo establecido. Nada más allá de la neutralidad que lo normal, esa telaraña de cotidianidad en la que nos enredamos, y que nos encadena dolorosamente cada vez que deseamos algo más allá de esas reglas tan bien establecidas que nos dicen cómo vestir, qué comer, cómo amar o qué sentir. Desde que nacemos nos sometemos a un proceso de normalización, en la familia, en la escuela, en el trabajo, que repetimos de generación en generación, y que deviene en aporías, en callejones sin salida, en contradicciones, que no hacen sino poner límites dónde tan sólo debiera haber exploración.

Si miras a tu alrededor, qué es lo que ves sino a gente tan preocupada por actuar con normalidad, por comportarse como le dicta la costumbre, la familia, la sociedad, los jefes, los amigos, amantes. Todo para encajar en cómo la gente cree que debes comportarte. Pero hay un instinto, algo escondido en lo más profundo de nuestro ser que nos dice que algo anda mal, que, si quieres vivir con verdadera normalidad, has de empezar a actuar como si todo lo que te dicen que es normal fuera lo diferente y todo lo que te enseñan que es diferente, fuera… bueno otra forma de ser normal. Una rebelión contra la idea del destino, de encajar donde te dicen que debes encajar. Atrapado entre el antecedente y el consecuente, encadenado a una interminable cadena de acciones , haces las cosas sepultado por la inercia de creer que nuestro siguiente paso es inevitable, y caes una y otra vez en esa mentira que llamamos causalidad, ese mito que nos obliga a hacer las cosas solo porque adoramos la idea de “necesidad”, sin percibir que estamos condenados a ser libres, que no hay causa en nuestras acciones que no esté contaminada por el azar y el caos que secretamente gobiernan nuestra existencia. Y que nuestra voluntad es más fuerte que cualquier necesidad.

Te rebelas y pagas un precio, claro está. Andas continuamente perdido entre lo conciso y lo difuso, entre el pasarte y el no llegar nunca, entre el llegar antes de tiempo y el no llegar a tiempo, entre no saber el lugar al que ir y el fuera de lugar, entre no saber nada y saber demasiado, entre no mirar donde debes y mirar más allá. Y sí, terminas más desorientado que un payaso en un funeral. Obsesionado por encontrar la lucidez, desesperado por encontrar una epifanía que te salve de tus fracasos, de ser lo que eres, no lo que tú querías o lo que ellos deseaban. Una epifanía condenada al fracaso de las noches de vigilia. Tantas veces caemos en la embriaguez que produce tanta ambigüedad y confusión, que te sientes tentado de responder al ruido con más ruido y al silencio con más silencio, hasta que te das cuenta, que es la tensión a las que te llevaron las aporías del ansia por la normalidad, de la renuncia a lo extraordinario, a lo raro, lo que te ha llevado a esa situación.

Tres espejos nos devuelven desafiantes la mirada en nuestra rebeldía; el primero el de la gente que nos percibe, ya sea indiferentes, con desprecio o con aprecio, en nuestra pequeña parcela social, donde desarrollamos los juegos de la vida. El segundo el de la mirada cariñosa, dulce o perpleja, sufrida o indiferente, paciente o resignada, de las personas que queremos y amamos. El tercero el de la mirada que indulgente o temerosa, dolida, precavida o hastiada, nos devuelve el abismo de nuestro corazón, nuestro huidizo yo, en su intento de fuga de la normalidad reglada.

Todas esas miradas reflejadas nos dicen algo de nosotros mismos, todas ellas son los fragmentos que conforman nuestra elusiva alma. La primera de ellas, la social, llena de máscaras, que ocultan o desvelan las ariscas de nuestros abismos interiores. La segunda, el ansía del reconocimiento a través de ojos ajenos, no por menos anhelada, no menos llena de trampas, encrucijadas, bien entendidos que terminan en malentendidos y malentendidos que sobreviven orgullosos a las heridas del amor o el cariño, miradas que son semillas de paraísos que arden o infiernos que se hielan. Pero es la tercera de ellas, la interior, la que abre la Caja de Pandora de nuestros miedos, odios, pasiones, la que debería asustarnos. Pero también es la única que moviéndose en la balanza de las otras dos puede responder a la única pregunta que importa: ¿hay dignidad suficiente en nuestras vidas para encontrar los sentidos y dibujar los significados que hagan que merezca la pena? Porque si nos acostumbramos a hacer las cosas que les agradan a los demás en lugar de preocuparnos por hacer las cosas que nos importan, muy pronto descubriremos que a esas mismas personas podremos agradarles, pero nunca les importaremos de verdad.

Nos enseñan a temer a lo que se sale de lo convencional, pero ¿sabéis cuál es el problema? No fracasar o tener éxito, no perder o ganar. A veces, estamos tan obsesionados con el resultado final de nuestras acciones, que no nos damos cuenta que nuestros más deslumbrantes éxitos terminan convirtiéndose en nuestros más estrepitosos fracasos, que nuestros más dolorosos fracasos a veces terminan siendo...cierto tipo de éxito. Claro, que a veces un éxito es un éxito y un fracaso es un fracaso, pero si algo ha de ser aprendido es que el devenir de nuestras acciones es tan impredecible, tan incontrolable, que deberíamos dejar de obsesionarnos con que los resultados se ajusten o no lo que inicialmente llamábamos éxitos o fracasos. Si tan sólo nos bastara con no hacer daño a nadie en el proceso y compartir alguna sonrisa cómplice en el camino. Qué extraordinario sería nuestro viaje. Un viaje compartido, donde cada sonrisa que despertase el bufón que llevamos dentro, nos devolvería la sonrisa robada por los payasos que controlan las normas que nos afligen, y enjugaría nuestras lágrimas. Dónde los sueños compartidos agotarían el campo de lo posible tanteando los límites de lo imposible, donde el olvido acunara y exiliara los odios compartidos, y donde el orgullo compartido endulzara la humillación ajena.

En la vida, las personas que se cruzan en tu camino, a veces son punto y seguido, un recuerdo distante que se desvanece con el tiempo, otras veces, son punto y aparte, después de desaparecer de tu vida nada es igual, hasta los sabores cambian. En ocasiones son comas, y continúan intermitentemente a tu lado, algo ha cambiado, pero siguen ahí. Incluso, en algunos casos, hay personas que son como dos puntos, el inicio de algo común, un destino que recorrer juntos, hasta que llega el final del párrafo, claro. Algunas van entre comillas, siempre citas fuera de lugar, sin personalidad propia. En alguna ocasión son como interrogaciones, no sabes qué hacer con ellas, enigmas que te apasionan o que te desquician, quién sabe. En otras son una exclamación; fuego puro, alegría y exaltación, pero se dan tan pocas en el texto de nuestras vidas. Pero lo que nunca deben ser es… normales.

Cada vez que ofreces una sonrisa y te desprecian, cada vez que entregas tu afecto y te devuelven indiferencia, cada vez que derramas una lagrima y te vuelven el rostro, cada vez que das la mano y te la retiran, cada vez que miras directamente a los ojos y los encuentras vacíos, cada vez que eres sincero y te utilizan, cada vez que te entregas y solo obtienes indiferencia, cada vez que te desprecian o minusvaloran por raro, cada una de esas veces que ofreces un regalo que a nadie le importa, cada vez que saltas al abismo porque un amigo te lo pide, aun te queda lo más importante por dar(te), el orgullo de ser quien eres. Extraordinario por ti mismo. Raro, sí, diferente, sí. Pero consciente de que las reglas están trucadas y que lo inverso es lo correcto, y lo establecido, lo anormal.

Vivimos con tal naturalidad en una sociedad donde todo tiene precio, donde el valor de las cosas nos lo imponen quién sabe quién, y con qué intereses, que incluso cosificamos a las personas. Sólo nos importa lo que puedan darnos o de lo que nos podamos aprovechar. Únicamente vemos otro objeto más que explotar. Nuestra perspectiva es la única perspectiva, todo lo vemos a través de nuestra mirada, como si los demás fueran piezas de ajedrez que sacrificar, todo por deseos de poseer, por un hambre que nunca podrá ser satisfecha. Cuando todo debería ser tan sencillo como aceptar que somos tan frágiles como los demás nos perciben, o tan fuertes como los demás nos hacen sentir, pero lo olvidamos con tanta facilidad…